成都河流故事丨碧水长流,何以成都?

河流,是重要的自然生态系统之一,也是人类文明、城市发展的重要源头。

成都,一座因水而生、依水而兴、以水而荣的城市。2000多年来,成都与河流相辅相依,成都的文化、历史与河流密不可分。

从蛮荒卑湿之地到肥水环绕、河渠密布的“天子府库”,再到现今的水润天府、泽披蓉城,从古至今,成都的水系平原如何形成?城水文化如何共生?跨越千年的诗意栖居以何相传?今天的成都又将如何续写城水故事?

“岷山导江,东别为沱”。《尚书·禹贡》的寥寥八字,引出了成都平原绵延数千年治水兴水的浩荡历史。这座被江河托举的“天府之国”,既是自然造化的杰作,亦是人类驯服自然的史诗。

从都江堰的千年鱼嘴,到锦江的霓虹桨影,从“泽国”水患到“公园城市”,成都的水脉从未止息,它流淌在城市的肌理中,浸润在文化的基因里,更奔涌向人与自然和谐共生的未来。

山河造化:雪山之下的水城基因

青藏高原与四川盆地的碰撞,在龙门山前刻下一道弧形的裂痕。打开第一条通道的,是岷江。它与大渡河等一众支流,沿着大地的薄弱处,切出数千米深的峡谷,最终甚至直接劈开横断山的阻挡,一头冲进四川盆地,在盆地西缘堆积出面积逾9100平方公里的冲积扇平原,这就是成都平原。

△成都西部西缘山脉龙门山,层峦叠嶂,绿意盎然 来源:中国国家地理

同时,这个高位盆地自西北向东南倾斜,750米的海拔落差让众水东流,断裂带的复杂构造塑造出纵横交错的河网肌理。季风则送来太平洋与印度洋的水汽,高山融雪与地下径流终年不竭,共同编织出密集的溪流网络,也为“岷、沱”二江的治水体系和自流灌溉体系奠定了地理基础。

△岷江水系,来源:地球知识局

成都的“水城基因”,便因由地质运动与水文作用的双重协奏,镌刻在雪山之下大自然的造化之中。

雪山之下,平原之上,岷江水化作细流,沿着河道沟渠辗转于村舍,流淌过田垄,润泽天地万物。肥沃的土壤、充沛的降水、天然的保护屏障,得天独厚的地理优势使古蜀文明逐渐孕育。

“万物皆有裂痕,那是光照进来的地方”,4000多年前,一支古老的族群由这条通道进入四川盆地。然而,自然的馈赠亦伴随挑战。唐代岑参曾叹“江水初荡潏,蜀人几为鱼”,道尽古蜀先民与水患抗争的血泪。

千年治水:天工开物般的城市史诗

逐水而居,治水而生,于是这片沃土上,统治者开始了数千年的治水运动。从大禹“岷山导江,东别为沱”,春秋后期蜀相开明“决玉垒山以除水害”,到秦蜀郡太守李冰以都江堰驯服岷江……历代治水者正是充分利用了岷江、沱江二江的宏大治水体系,凭借水利工程的“舟楫之利”,让水城“生而兴”。

初时岷江处于“缘崖散漫,小水百数,殆未滥觞矣”的原始状态,古蜀先民只得“辗转定都,治水而居”,聚落迁徙的进程中推动了成都城的形成。

公元前256年,成都迎来治水史上关键性的一年。

蜀郡守李冰访察水脉,因地制宜,因势利导,在前人治水基础上制定“深淘滩、低作堰”“遇弯截角、逢正抽心”的治水方针,基本完成都江堰排灌工程,改变了成都平原水系面貌,使成都平原成为“水旱从人,不知饥谨”的天府之地。

司马迁在《史记·河渠书》中记下这一历史丰碑:“于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。”

治水者,天工开物。作为中国两河流域的代表性工程,都江堰既是工程学上的明珠,更是治理学上的奇迹,它标志着成都治水从被动防御转向主动调控,其无坝引水系统,更让“水旱从人”的理想照进现实。

悠悠2280载,从“乘势利导,因时制宜”的工程家智慧到“岁勤修、预防患”等的岁修制度、施政理念,都江堰为成都留下滋养千年的水脉、不断丰富和迭代的精神遗产。

△都江堰放射状灌溉系统示意 来源:@Esri Image Map/星球研究所

从“二江珥城”到“两江抱城”,成都的水系格局、水网形态也随着治水的深入而逐渐完善。

李冰开凿郫、检两江,成都城内“两江珥其市,九桥带其流”。西汉文翁治沱穿湔江,使都江堰灌区在成都平原得到扩展。唐宋时开凿毗河,岷江、沱江水系相向联通。唐代高骈巩固城防,扩筑罗城,建立完整的环城护城河水系,形成“两江抱城”的城市格局。到五代两宋时期,成都城外有锦江、清远江,城内有解玉溪、金水河、后溪及众多水渠,城内城外互相贯通。明清时主要河道基本形成,河网脉络延续至今。

锦江烟火:诗意流动的城市美学

成都延续千年的治水历史,形成了独特的水系格局,不仅塑造了成都的富庶,更沉淀了“治水营城”的城水关系、诗意流动的亲水美学。

当杜甫写下“门泊东吴万里船”时,锦江已是商贾云集的黄金水道;当马可·波罗惊叹“成都有很多河流,有的环绕城市,有的穿城而过”,星罗密布的水网早已融入市井烟火。

古时成都城内池沼密布的河网,为园林建造创造了自然地理条件,园林大多沿锦江而建,城墙、水体、苑囿相互借景,呈现出“水连园林、如带绕城”的格局特征。

更远的郊野河道因水利工程的修建造就了“陂塘与稻田相连,人在田中耕作,舟在碧波荡漾”的人居环境。护岸林、林盘梯次展开,形成了水系、乔木、竹林围合的“水绕林盘”乡村聚居形式。

锦江两岸,水带来交通商贸的兴盛,也折射出城市功能向亲水文化、滨水营城的转变。

唐宋时期,成都已是商贸中心,合江亭畔“舟楫如云,商贾辐辏”,蜀锦、茶叶经此运往江南乃至波斯;沿河修筑的摩诃池的皇家园林气象令陆游“一过一消魂”。

与此同时,沿河园林、亭台楼阁、堤岸等物质空间成为成都滨水公共活动的重要载体,承载了集市商贸、游江游园、娱乐宴饮、水上赛事等各类活动。

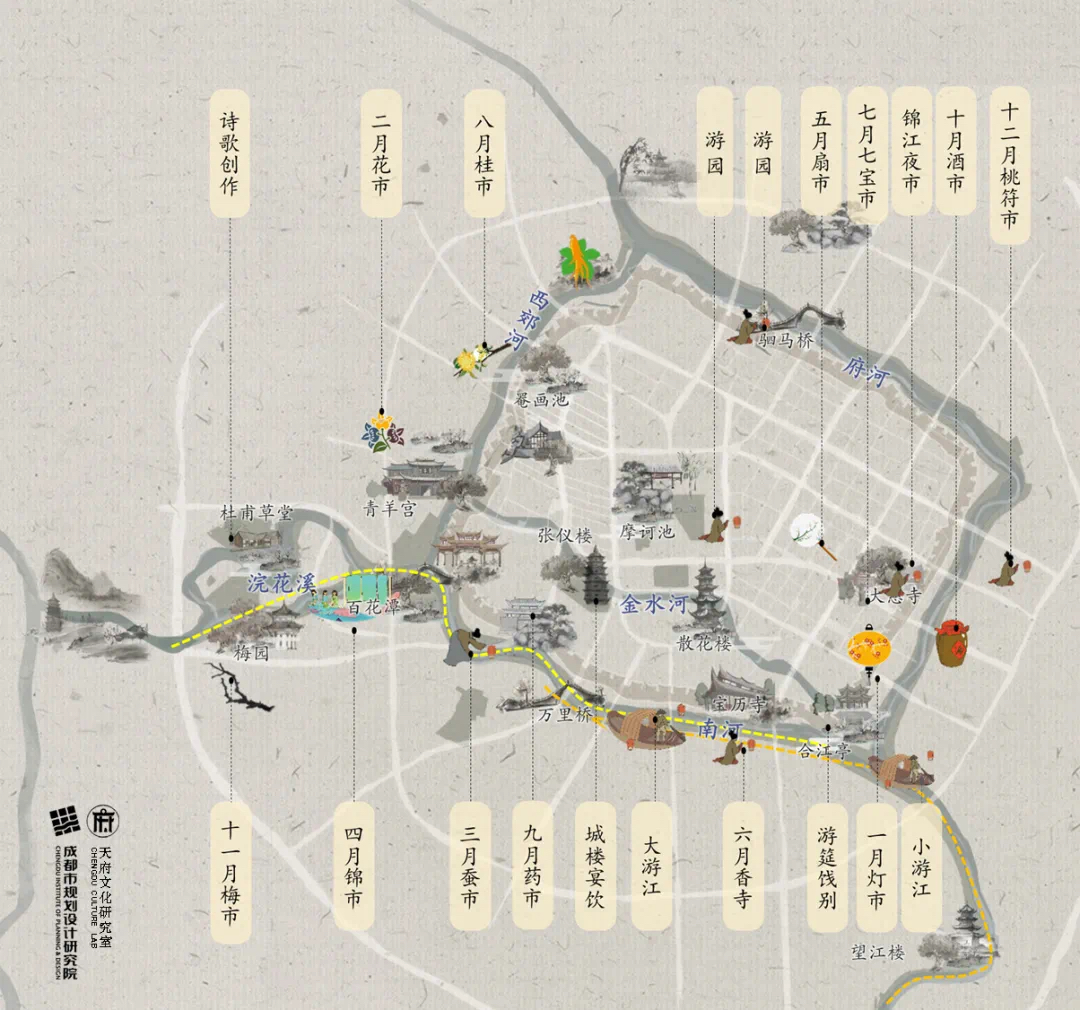

唐时,固定临水集市开始兴起,十二月市由此而来;宋代更开创了成都特色的“锦江夜市”老字号IP,每年的大游江、小游江活动,汇集文艺表演、嬉水竞渡、踏青郊游,俨然古代成都的“嘉年华”。

△成都“十二月市”及水岸活动一张图 来源:《成都市公园城市河道一体化规划设计导则》

在浣花溪流觞赋诗,在张仪楼、万里桥送别友人,在望江楼登楼怀古,成都水脉成为城市文化地标。

锦水汤汤,千年流淌,两岸依水悦民的烟火气息传承至今。

夜幕降临,乘坐乌篷船从东门码头轻舟起航,可以观赏到锦江两岸以江堤为画幕、以“锦江故事卷轴”为主线,用光影勾勒出的动人故事;两岸的公园绿道串联起咖啡馆、美术馆与市集,市民沿水慢跑,与白鹭共享碧波;东华门遗址公园修复明代水道,将摩诃池的历史水系与现代城市绿廊衔接,形成“一眼千年”的文化轴线。

“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云”,在碧波荡漾中,在桨声灯影中,在河畔悠扬的音乐声中,这些穿越时空的相似场景,带着老成都独有的生活美学,向着过去,遥遥呼应。

碧水长流:城水共荣的城市样本

一城春色半城花。三月里,春风吹拂,阳光倾洒,这座纵贯古今的锦官城内春花开遍、新绿缀城,从锦江两岸、环城生态带,到更为广阔的天府粮仓腹地。

两江润城、百河为脉,千渠入院、万里织网……温润滋养的锦水,跟随岷、沱二江的双生水系,经由总干渠、干渠、分干渠、支渠,以及东风渠、人民渠等纵横交错的人工渠,在成都平原织成一张大网。这张大网,为城市永续发展提供养料,更注入生生不息的动能。

水是流淌的诗意,生活的场景,更是生态的本底。现在的成都,把治水兴水作为兴城之基、富民之本,高效构建现代化水网,夯实水安全保障,深入实施水环境治理,持续丰富水生态内涵,以公园城市建设为蓝本,秉承着川蜀治水的精神,不断改写着超大城市治水之道、兴水之要。

从专项治理到综合治理、从局部治理到流域治理……锦江流域的“供排净治一体化”改革,破解了“九龙治水”困局;沱江生态走廊通过湿地修复与碳汇林建设,成为长江上游的绿色屏障。

水环境好了,生态系统有了生机,蓝绿交织、水润天府的公园城市才有了具体模样。

以水为脉的条条蓝网,是贯穿其中城园相融的生态纽带;而依水融合的滨水空间,则成为公园城市的核心载体。所以我们看到,以“夜游锦江”为代表的城市滨水项目年均吸引游客超千万,并获评全国交通运输与旅游融合发展示范案例;遍布成都全市的水美乡村以水为媒,连点成带,已建成示范带7个,带动产业和生态价值转换,成为乡村振兴的重要力量。

△水美乡村

现代化的城市水网不仅于此。2025年2月,成都市政府正式批复通过《成都市现代水网建设规划》,提出“两江两引为纲,九河三区织目,九库六枢纽作结”的成都水网总体格局,将构建“系统完备的防洪排涝网”“集约韧性的城乡供水网”“生态高效的灌溉排水网”“水清岸绿的河湖生态网’“智慧领先的数字孪生网”水网体系。

这座因水而生的城市,将以水为凭,以城为证,在历史的长河里、在现代化的征程上,不断探索城水共荣的新样本,续写人水共生的新范式。

参考资料:

1.《天地时空,何来天府?》,中国国家地理;

2.《四川:一场山河结界的突破》,四川观察;

3.《重阳晏游 | 锦官城的一脉水土与一缕烟火》,成都市规划设计研究院、天府文化研究室;

4.《成都:探索超大城市治水之道》,瞭望东方周刊;

5.《无论宽窄,自在成都》,四川文旅厅。

部分图片来源于网络。

无障碍

无障碍 适老版

适老版 繁體版

繁體版 智能问答

智能问答 个人中心

个人中心 川公网安备:51010502010574

川公网安备:51010502010574