世界灌溉工程遗产东风堰:青衣江畔的水利智慧与文明传承

2014年9月16日在韩国光州举行第65届国际灌溉排水委员会(ICID)国际执行理事会上,东风堰入选首批世界灌溉工程遗产,这一位于四川乐山夹江青衣江畔的水利工程才走进人们的视野。润泽了这片土地的东风堰默默流淌了数百年,它不只是一处水利工程,更是一部活着的史书,承载着先辈们的智慧与汗水,见证着岁月的变迁与时代的发展。2017年,东风堰被评为首批全国水工程与水文化有机融合10个典型工程之一;2019年被评为第三批国家水情教育基地;2021年,助力东风堰——千佛岩景区成功创建为国家4A级景区;2023年,被评为四川省第十批水利风景区。

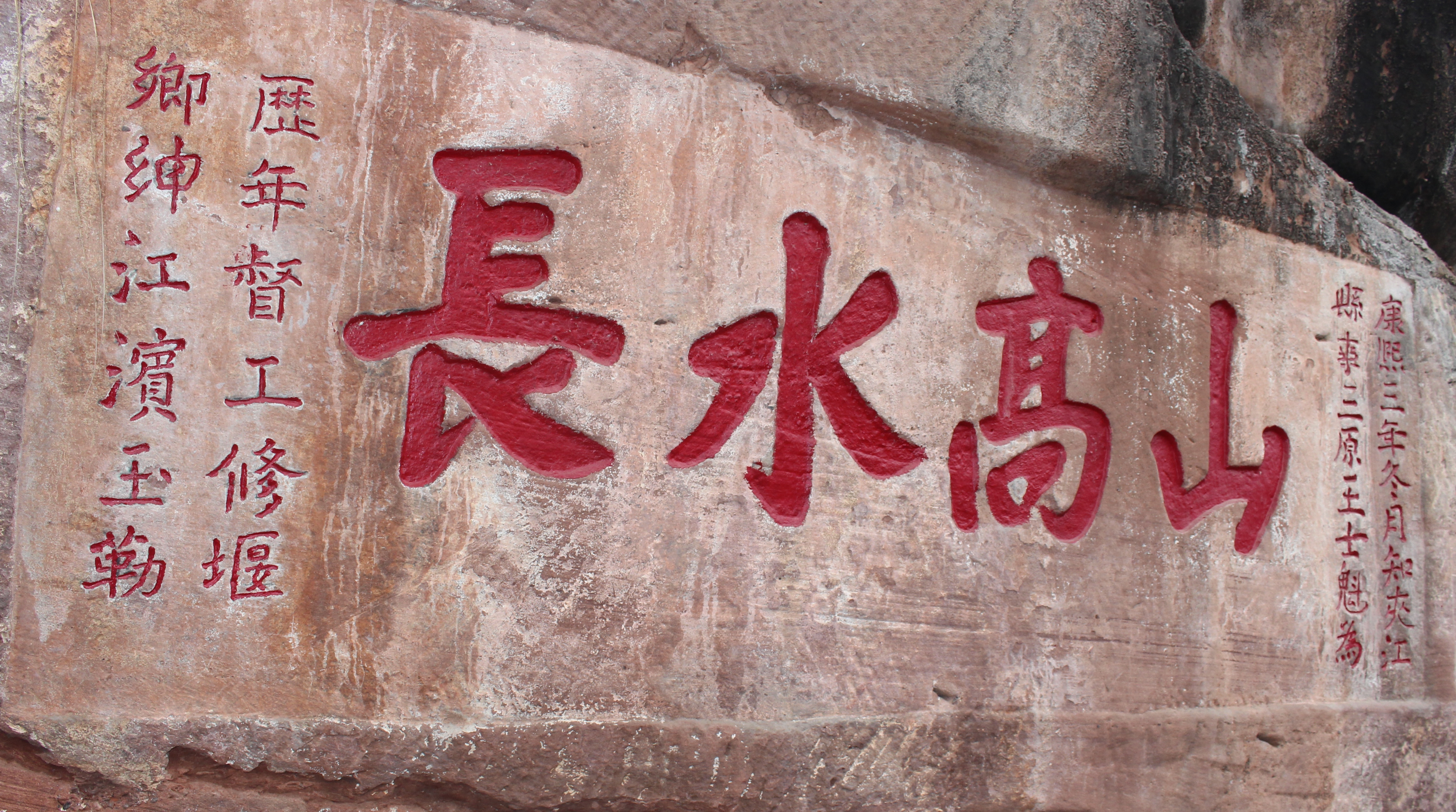

历史脉络与名称更迭。东风堰的故事始于清康熙元年(1662年)。彼时,夹江经历明末清初的战乱,民生凋敝,县令王士魁率民众在青衣江左岸龙吼滩,以百丈竹石长笼筑堰引水,因地制宜布置灌区干支渠系,以最少的工程设施获得较大的灌溉效益,因堰头邻毗卢寺得名毗卢堰。时光荏苒,它随青衣江河床变迁三度上移堰头,从龙头堰到民间感念修堰县长的胡公堰,到现在的东风堰,每一次更名都是一段治水史,胡公堰的称谓里,藏着百姓对为官惠民的铭记,东风堰的定名中,延续着对水润民生的永恒追求。2008年千佛岩电站建成后,堰头进入库区取水,传统无坝技术与现代设施相融,供水保证率迈上新台阶,续写着与水共生的新篇章。

遗产公园

文脉与水韵交织的水文化典范。东风堰有天生丽质、出奇制胜的景观,最动人的莫过于那处凝结着水文化精髓的巧思——千佛岩隧洞,这是1930年堰头上移至石骨坡时,县长胡疆容与工匠们留下的文明印记。为避开千佛岩崖壁上的唐代石窟摩崖造像群,他们舍易求难,在大观山脚坚硬的岩石上,面江开凿一条由5段明渠、6段暗渠构成的近400 米隧洞。在这里,引水干渠与古老的夹江驿道相伴而行,时而隐入千佛岩的幽深之处,清流悄然潜行,不见踪影;时而又在嶙峋巨石间豁然展露,湍流奔涌,激荡出悦耳的水声。千佛岩崖壁之上唐代石窟摩崖造像静默矗立,文人墨客的题刻苍劲有力,东风堰渠水在千佛岩下穿山越林,构成了青衣江畔动静相宜的历史文化走廊。抬眼望去,青衣江碧波荡漾,千佛岩崖壁峥嵘,远处峨眉山影朦胧,三者相映成趣,构成一幅浑然天成的山水画卷。

总干渠堰源广场

时光沉淀里的迭代与共生。东风堰将青衣江的水引出山麓,在临近县城处,干渠一分为二,环绕夹江县城后又不断分支,化作细密的河渠网络,在青衣江下游的夹江东南平原上蜿蜒伸展,灌溉着夹江5个镇(街道)近8万亩农田。东风堰的价值远不止于灌溉,它还兼具防洪、排涝、发电、生态补水等功能,守护着灌区安宁,以源源不断的活水滋养着一方沃土,让东风堰从遗产变成了服务民生的“活态工程”。历经360余年,东风堰的工程体系逐步完善、主要工程屡经修缮,管理制度持续优化,呈现出随使用过程不断发展完善、与自然社会环境变迁持续调适的历史过程。历史渠系格局至今完整保留,干、支、斗、农、毛五级渠系分布合理,高效发挥灌溉等多重效益,其发展历程不仅折射出水利工程科技的演进脉络,更彰显出以功能延续为核心的工程体系与管理制度始终与时俱进、服务社会的基本特征。东风堰灌溉工程体系构成多样,分布广泛,涵盖完备的水利工程体系、水利科技体系、管理制度体系和水利文化体系,其内涵远不止于单纯的水利工程范畴,遗产与自然生态环境和社会经济文化紧密融合。灌区内古代工程设施、千佛岩摩崖造像、聚贤街、古泾口、秦汉古栈道遗址、水利题刻、龙脑石和杨公阙等文化遗存、遗迹与现代工程设施并存,是“活着”的遗产和一部流淌的历史。

使用中传承、守护中发展。东风堰的工程建设与维护工作始终遵循尊重历史、保障功能、可持续发展,近年来,历经多次改造与修缮,不断适应时代发展需求,让古老工程在修缮中既守住历史风貌,又增强其功能。从工程设施的系统修缮到立法+规划的全面保障,从农历二月二放水节等文化传承再到“东风堰®”品牌塑造的深度发力,东风堰的保护行动全方位激活了世界灌溉工程遗产的生命力。这些实践让古老堰渠在当代社会中持续发挥价值,成为文化遗产“活态传承”的生动典范。如今,东风堰沿渠景观带、青衣江沿河景观带,沿河商业步行街,东风堰传统文化旅游区等已初具规模,让这座古老工程在新时代续写“水脉润文脉”的时代新篇。

无障碍

无障碍 适老版

适老版 繁體版

繁體版 智能问答

智能问答 个人中心

个人中心 川公网安备:51010502010574

川公网安备:51010502010574