从僧侣筑堰到智能调控:石堤堰如何重塑天府水网三百年?

一座堰,四条河

形成“一堰四河润天府”的独特景象

这是坐落于成都市郫都区的石堤堰

是都江堰内江水系一座兼具防洪、灌溉

城乡供水和环保功能的水利枢纽工程

始建于16世纪的石堤堰

何以持续运行360余年?

来揭秘它的“前世今生”!

石堤堰

矗立百年

深刻影响成都城市格局

“岷山导江,东别为沱”。《尚书·禹贡》的寥寥数字,引出了都江堰内江水系绵延千年的发展史,石堤堰便是这浩荡历史中的重要一环。

都江堰内江进水口——宝瓶口

石堤堰原名“石递堰”。据《重修昭觉寺志》卷一“水利”记载,康熙二年(公元1663年),丈雪通醉禅师由江浙归蜀,着手重建毁于战火的昭觉寺。面对寺田枯涸,丈雪杖锡西行至郫县太和场(今郫都区团结街道),发现此地水源“可由凤凰山归驷马桥下河”,便毅然捐出衣钵,率僧众筑堰开河。僧人们畚箕传土如蚁行,汗滴凿石成渠声,经历120天的日夜操劳,筑成堰坝和十五里长渠。因僧侣依次递石成堰,故名“石递堰”,这是当时成都地区最早的农田水利工程之一。

石堤堰内丈雪画像

重修昭觉寺志

岷江水汩汩而来,不仅使昭觉寺重现生机,还惠及了成都、华阳上下两坝粮田,让战乱后的成都重现麦浪稻香。《古昭觉堰水源碑记》还记载了“成华”这一地域称谓的由来:“窃以成华两邑水源,各分成都……”自石堤堰之水一开,把撤华阳县并入成都县后的“成华”连缀在了一起,以至数百年后,有了今天的“成华区”。

1910年左右成华青龙场

石堤堰还是串联成都水运网络的重要一环。康熙四十八年(1709年),四川巡抚年羹尧在成都修筑满城(今“少城”),但当时成都西道水路不通,建城所需巨木石料经柏条河筏运至太和场后,因柏条河与油子河不通航,只得“拆筏上岸,陆运数里”至油子河重新装船,再经下游府河绕行到成都,费时费力,严重阻碍筑城进程。

石堤堰内年羹尧画像

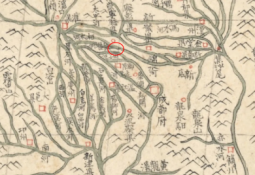

康熙皇舆全览图载柏条河、油子河

年羹尧洞悉山川地理和水流特性规律,在石堤堰开凿“筑断堰”,连通柏条河、油子河与府河,并利用水流冲击疏浚扩宽河道。从此,一条昼夜不息的“黄金水道”在成都平原腹地应运而生,都江堰的原木、金堂淮口的石料最快6小时便可直抵成都,为满城建设打下坚实的基础,成都的水系格局、水网形态也随着治水的深入而逐渐完善。

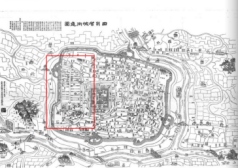

清光绪二十年(1894年) 2025年

在石堤堰的滋养下满城(少城)布局被保留至今

这一工程智慧的影响绵延数百年。在新中国成立后的49年间,这条水道依旧繁忙,1950年至1998年,包括其在内的岷江水运航道共外运木材1400余万方,对成都的城市建设乃至全国城市发展都起到了重要作用。

府河漂木

油子河并入府河 石堤堰由此成为府河源头

西水东引

破解丘陵旱区困境

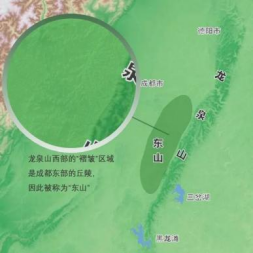

数百年间,石堤堰滋养的成都沃野千里,但由于岷江水系“西丰东匮”,东部的龙泉山脉两侧却只能“守着都江堰种旱地”,川中、川南丘陵更是深陷“十年九旱”,一度被排除在“天府之国”版图之外。

成都东山地区农户用龙骨水车灌田

这种水资源的鲜明失衡,在新中国成立后迎来历史性转机。随着《中国人民政治协商会议共同纲领》将“兴修水利、防洪防旱”写入国家根本大法,1952年,川西行署开始运用现代工程技术在石堤堰新建进水闸、冲沙闸等设施,百年古堰脱胎换骨为现代水利枢纽,为大规模的调水工程埋下伏笔。

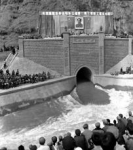

1952年建成的石堤堰枢纽

三年后的春寒中,为彻底破解龙泉山脉两侧缺水困境,一支工程队出现在石堤堰下游不远处的郫县安靖乡,在急拐南下的府河畔挥下第一铲,他们决心人工挖出一条向东的支流,将岷江水“逼上”成都东南部丘陵,东山灌溉工程(今东风渠)正式开工!

“东山”并不是一座山 而是龙泉山西侧的“褶皱”区域

一场历时29载、重绘山河的壮举拉开帷幕。几十万民众肩挑背扛开凿6300公里渠道、架设732座渡槽、贯通905个隧洞,硬生生将岷江水从坦荡平原引向简阳、眉山、乐山等地,在层叠丘陵间勾勒出“绿水绕山间、高峡出平湖”的壮观景象。

1956年东山灌溉一期工程通水

1972年黑龙滩水库首次开闸放水

1973年龙泉山引水隧洞通水

自此,石堤堰从区域引水工程跃升为都江堰灌区不断扩容的重要战略支点。但彼时民间依旧流传一句民谣:“天府之国仅西川,四川中东不沾边。”都江堰的水能否借石堤堰向旱区流得再多一些呢?

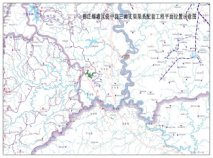

2021年,毗河供水一期工程的通水成为破局关键:这一年,在成都“都市圈”形成之际,岷江水自石堤堰毗河节制闸奔涌而出,穿龙泉山、跨沱江,沿沱涪分水岭直抵“圈内”资阳等地。4年间,石堤堰已向川中旱区调水超2亿方,惠及125.49万亩大地上的225万人口,极大缓解了当地靠天吃饭、望水兴叹的局面。

毗河供水一期工程

变革的浪潮还在持续奔涌。2025年初,在国家“江河战略”引领下,刚刚完成现代化改造的石堤堰,便迎来首场“大考”:按照四川省水利厅统一部署,1044万方春灌用水经科学调控“一路狂飙”近200公里抵达内江市资中县,首次润泽川南经济区,进一步拓展了“天府之国”的边界。

都江堰供水首入川南

丈雪或许不曾料到,这座为解寺田干渴而筑的堰坝,如今年均引水量已达19亿方,占都江堰渠首总引水量的近1/5,成为破解水资源时空分布不均、加速构建四川现代水网“六横六纵”主骨架的重要枢纽。这得益于一代代治水人对“东别为沱”后的都江堰内江水进行科学疏导,将工程水网与天然河网互联互通,让“远水解近渴”一次次照进现实,为天府之国的永续发展注入了不竭动能。

一堰四河

防洪与生态的活态天平

从空中俯瞰,石堤堰矗立于成都平原西北部的岷江与沱江水系分界节点,交织出“一堰四河润天府”的独特景象。

承袭千年都江堰“居高控下”的智慧,石堤堰扼守着成都平原冲积扇顶点下游约40公里处的柏条河、徐堰河、毗河、府河“四水”要冲,通过动态调控水量,与都江堰形成阶梯式防洪和供水体系,平衡着“水患”与“水渴”这对古老矛盾。

一堰四河润天府

当洪峰来临,都江堰完成“四六分洪”后,仍有部分余峰经柏条河、徐堰河奔涌至石堤堰。此时,这座下游枢纽立即启动限流措施,减少府河进水,将九成以上过境洪水通过毗河导入沱江干流,将进入成都市区的洪水流量降至最低。据统计,自1990年以来,石堤堰五度化解较大及以上洪水,巍然伫立起成都平原腹地坚不可破的安澜屏障。

洪峰通过石堤堰

枯水时节,石堤堰则启动双线补水机制。一方面,向全省人均水资源最少、治理压力最大的沱江流域提供跨区域生态补水,显著改善下游水质。

生态补水后生机勃勃的沱江支流——毗河

另一方面,每年向成都市区稳定输送近5亿立方米、相当于35个西湖水量的岷江清流,助力成都编制出达全省平均水平5倍的河网密度,勾勒出一幅幅惬意生活的画卷:东安湖、兴隆湖等生态带澄澈见底,频现对水质状况要求极高的桃花水母;府河(锦江)全流域水质优良率连续数年达100%,鱼类从“十三五”初期的23种增加至49种;湿地湖泊被罕见的矶鹬、三趾鸥、猴面鹰、中华秋沙鸭等多次造访,再现“一行白鹭上青天”的诗情画卷……

活水长流

传承智慧泽后世

石堤堰,这一历史悠久的灌溉工程,不仅见证了天府之国水脉变迁的壮阔史诗,更承载着深厚的文化底蕴。

石堤堰内静静矗立的竹笼杩槎诉说着岷江古老的故事

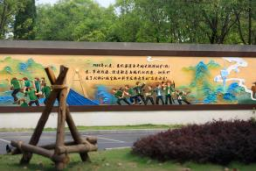

从丈雪禅师顺河势筑堰开渠、解昭觉寺灌溉之困,到年羹尧依水势凿河冲沙、开辟水运助力满城营建,再到现代堰工遵循河道演变规律、构建起科学的闸坝体系,历代治水者始终秉承着李冰治水理念,坚持尊重与巧妙利用自然规律,从而使得石堤堰与周遭环境和谐统一,实现长治久安。

石堤堰水文化展区

其“岁勤修,预防患”的管理制度,深刻烙印着都江堰治水智慧。历史上,灌溉成都、华阳、郫县的石堤堰,由受益多的华阳县推举总堰长管理,岁修经费由3县24道小堰按受益比例分摊;支渠以下则由受益群众成立民堰组织,选出堰长、沟长,按受益面积自修自管。

用以规范船筏通行的石堤堰碑记

石堤堰建成后的两百多年间,每年春分时节,水利部门都会邀请昭觉寺的僧人共同举行庄重的放水仪式,形成了一项极具象征意义的传统。独特的政府、宗教协作形式,不仅有效维持了用水秩序,更将丈雪等僧众“农禅并重”“缘起共生”“以尽社会之责为己之所行之终”等优良家风镌刻进石堤堰的基石中,成为后世治水者宝贵的精神财富。

现代化改造后的石堤堰毗河闸

这套融合了工程哲学、制度保障与人文精神的治水体系,使得石堤堰不仅仅是一座济困安澜的水利丰碑,更是“乘势利导、因时制宜”这一都江堰治水文化的鲜活载体,在时序更迭中生生不息。

走过三百年治水薪火,今天的石堤堰,将在智能科技与现代化管理加持下,以崭新之姿继续书写造福川蜀的辉煌篇章,并且比以往愈发从容,更显底气!

无障碍

无障碍 适老版

适老版 繁體版

繁體版 智能问答

智能问答 个人中心

个人中心 川公网安备:51010502010574

川公网安备:51010502010574