千年通济堰与千载诗书城“牵手”的岁月

在天府之国眉彭平原这片沃土里,有两项瑰宝熠熠生辉,一项是有2000岁高龄的“世界灌溉工程遗产”通济堰,另一项则是拥有3000年历史的“千载诗书城”眉山。它们跨越千年时光,相互交织,相映成趣,紧紧牵手,共同谱写了一曲曲壮丽的诗篇。

通济堰东干渠眉山城区段(通惠河)喜雨亭景观(SADI设计六院供图)

今人赞誉:千古流金通济堰,万畴灌域幸福泉。通济堰这股“幸福泉”源远流长,于公元前141年由文翁率众创建,古称“六水门”。唐代,益州长史章仇兼琼重建通济堰,使灌溉面积达16万亩;南宋时,灌面更是增至34万亩。到了清代,雍正、乾隆、嘉庆年间均有大规模的修复与改造,特别是嘉庆七年,新、彭、眉三县合力,引西河、羊马河水入堰,使通济堰与都江堰外江灌区相连,扩充了水源。新中国成立后,经扩建,灌面达52万亩(眉山境内占95%),创历史之最,惠百万之众。在长期治水实践中,通济堰管理者秉持“道法自然、天人合一”“乘势利导、因时制宜”等哲学思想,总结出了“冬闭春开,平梁分水”等治水原则,积累了“岁修准则”“定点飞沙”等治水经验,创造出“大自然黄金角度引水”“砌石硬堰”“以篓易石”“铁壁筒”等传统工程技术,设立堰工局,实行堰长制,采取轮灌制、订立《通济堰章程》等,形成了具有通济堰特色的水文化体系,在中国水利史上留下浓墨重彩的一笔。2022年10月,通济堰因“作为中国历史上规模最大且存续时间最长的活动堰之一,代表了水利工程领域取得的重大进展”,被国际灌排委录入世界灌溉工程遗产名录。

古往今来,诸多文人墨客为通济堰留下了动人诗篇,丰富了诗词文化。在通济堰“龙首”所在地新津,诗圣杜甫曾三游到此,留下“野寺江天豁,山扉花竹幽”“江山如有待,花柳更无私”“西川供客眼,惟有此江郊”等名句,这些诗篇被镌刻于毗邻“龙首”的《修觉诗碑》,笔力雄劲有格,为通济堰周边增添了浓郁的人文气息。苏辙曾到此写下“夜郎秋涨水连空,上有虚亭缥缈中”等佳句,描绘了“秋日,通济堰坝前江水涨满、碧水连天、水雾缭绕,水面上方隐约可见修觉山上飘渺的绝胜亭等亭台”之美妙情景。眉州知州晁公溯曾在此留下“横江三百丈,遥见石嶙峋”“再见龙尾水,如兴鸿却陂”“日色深迷雾,江流浅见沙”等诗篇。南宋诗人陆游也曾多次到访,他在视察通济堰岁修工程时,写下“横堤百丈卧霁虹”“西山大竹织万笼”“蜿蜿其长高隆隆,截如长城限羌戎”,生动展现了通济堰的壮阔。清嘉庆年间新津县令王梦庚,面对通济堰春水漫堤的壮丽景象,回衙后夜不能寐,步陆游《游修觉寺》诗韵,写下“横亘长虹浪作梯,岷江灵脉取如携。笼成岸石千重密,束尽江流万派低。碧草光融春淡荡,桃花涨暖影离迷。西畴灌溉资源优渥,可但寻游拟画溪”,将通济堰的磅礴气势与灌溉之利刻画得淋漓尽致,造就“新津十二景”之首“堰堤春涨”之壮美。从这些动人诗篇中,足见通济堰在当时人们心中的重要地位。

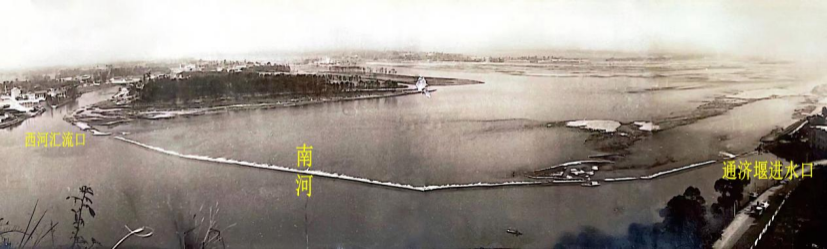

通济古堰(摄于1979年,曾剑供图)

水育万物,通济天府。通济堰丰润的水资源也孕育了东坡文化、忠孝文化、长寿文化等灿烂的传统文化。在通济堰“龙身”所在地东坡的蜿蜒渠道边,大文豪苏东坡年少时曾常到这嬉戏玩耍,畅想着诗和远方。苏东坡生性爱水,他曾作诗《泛颍》,开头便是“我性喜临水”,这大概和他童年时与通济古堰为伴密不可分。通济堰“乘势利导、因时制宜”等治水思想和文化,也影响着苏东坡日后在徐州、杭州的治水实践,有益于以“多元融合的思想体系、超然旷达的人生态度、廉勤为民的政治实践、文化传承与创新精神、生活美学与诗意栖居、独立人格与精神自由”为精髓的东坡文化的形成和发展。

同时,在通济堰“龙颈”所在地彭山,以张纲、李密为代表形成的忠孝文化和以彭祖为代表形成的长寿文化传承至今、发扬光大。如:以李密为代表的孝文化,在当地广为传扬。李密,西晋初年大臣,其成长经历与通济堰有千丝万缕的联系。通济堰东干渠和毛河河渠共用,而毛河发源地彭山区保胜乡龙安村即是李密出生和辞官赡养祖母的地方。当时,晋武帝征召李密为太子冼马,李密不愿应诏,以千古绝唱《陈情表》叙述祖母抚育自己的大恩,陈述以孝治国之大义,最终他得偿所愿侍奉祖母终老,感动天下且为后世景仰。通济堰不仅“养”文化,也很养人,通济堰滋润下的彭山文化浓郁、气候宜人、宜居宜业,这里“高寿者众、百岁者多”。据悉,截至2025年8月,彭山90岁以上老人超过1600人,是颇负盛名的“中国长寿之乡”。

李密故里(周本川供图)

可以说,通济堰对眉山的发展起到了不可估量的作用,除了历史文化和人文方面的“浸润”以外,她的滔滔清流,也滋养了眉山广袤的土地。通济堰的水流从新津修觉山南下,至青龙分成东西两股,东水随东干渠至眉山城南汇入岷江,西水从西干渠至青神县境内回归岷江,浇灌着新津和眉山这片产粮宝地,造福着一方百姓,为眉山“天府粮仓”示范区建设和水城新津打造奠定了坚实基础。在通济堰的润泽下,灌区粮食产量稳步提升,产业兴旺发达,城市美丽宜居,生态环境优美,通济堰名副其实地成为灌区特别是眉山高质量发展的重要支撑。

而眉山作为通济堰核心灌区,也是通济堰生存和发展的优良“土壤”和“温床”。眉山,古称眉州,地处成都平原西南部,坝、丘、山、水俱有,这里气候温润,风景秀美,人文厚重,历史文化底蕴极其深厚,是久负盛名的“千载诗书城”。说到“诗书城”,这里有一个有名的故事:在南宋孝宗淳熙四年(1177年),入蜀为官的文学家、史学家陆游送友人范成大奉召回京过眉州时,见到了修筑在眉山城内环湖高土台上的披风榭和亭中悬挂的苏轼像,陆游欣然祭拜并题诗《眉州披风榭拜东坡先生遗像》:“蜿蜒回顾山有情,平铺十里江无声。孕奇蓄秀当此地,郁然千载诗书城。”这道破了眉山人文勃兴的地理逻辑,也是现代眉山被誉为“千载诗书城”的底气和来源。通济堰核心灌区所在的眉山,是唐宋八大家苏洵、苏轼、苏辙“三苏父子”的故乡,也是国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市,享有“中国诗书城”的美誉,是中国历史上著名的“进士之乡”,素有“千载诗书城”“人文第一州”的美誉。

在通济堰流淌的两千多年岁月里,眉山的文人墨客从通济堰的自然风光、水利作用中汲取灵感,创作出无数脍炙人口的佳作,让通济堰这座水利瑰宝成了眉山文化创作的源泉之一,融入到了眉山的文化血脉之中。同时,眉山的文化氛围也赋予通济堰更多人文内涵,使其不仅是一项水利设施,更成了一种文化符号,见证着眉山的历史变迁与文化传承。在历史长河中,千年通济堰与千载诗书城也“相依为伴”“密不可分”“荣辱与共”“彼此成就”,紧紧牵着手,共同谱写了一曲又一曲“缠绵”“壮美”“隽永”的诗篇,一起书写了“坤维上腴,岷峨奥区”的传奇。

三苏祠(周本川供图)

如今,千年通济堰既珍藏着“铁壁筒”“通济堰章程”等珍贵文物,又融入都江堰灌区“一体化”发展、旧貌换新颜,一面头戴“世界灌溉工程遗产”桂冠,一面依然发挥着巨大的综合效益,滋养着眉山的这片“产粮宝地”,吸引着八方来宾,诉说着深厚的历史文化内涵和故事。而千载诗书城眉山,古老又年轻,享有国家园林城市、全国双拥模范城等荣誉,焕发着勃勃生机,吸引着四海朋友,彰显着独特山水风光和人文魅力。通济堰与眉山,这对历经岁月洗礼的好伙伴、好朋友,从两千年的“牵手”中笑着走来,正坚定地“牵手”迈向下一个“两千年”。

无障碍

无障碍 适老版

适老版 繁體版

繁體版 智能问答

智能问答 个人中心

个人中心 川公网安备:51010502010574

川公网安备:51010502010574